本研究中提到的农民权利不是指农民的政治权利,而是指农民在日常生活实践中受法律保护的权利。权利的二重性表现为两个维度:其一是权利启蒙论,其二是权利规约论。本研究以权利启蒙论来解读鄂东农村30

年来农民自杀率的变迁逻辑,指出1980

年代以来,市场改变了资源的配置方式,农民的权利意识不断觉醒,农民的行为逻辑逐渐从义务本位向权利本位转变,这进而改变了农民家庭代际之间的权力结构,引发了家庭伦理秩序的适应性调整,使社会转型期农民自杀问题凸显为一个热点话题。同时,本研究以权利规约论来解读农民自杀率的区域差异现象,认为在农民权利启蒙的过程中,农民的权利表达是否受到有效规约,是理解农民自杀率现象在不同地区有不同表现形式的关键向度。基于此,笔者认为权力二重性为更深刻、更全面地理解中国农村的农民自杀问题提供了一个新的有效的理论视角。

二、权利被启蒙:一例“打人命”事件引发的思考

1980

年代,鄂东丰产村有一个妇女跟邻村的一个赤脚医生“打皮绊”[2]

,被其丈夫给抓住了。同宗同族的人将那个医生给围了起来,气不过的丈夫操起一把杀猪刀就将赤脚医生给捅死了。随后,该妇女的丈夫被判了无期徒刑。从此以后,这个妇女就到邻近的一个镇上去谋生,后来跟一个扳道工好上了。该人经常以各种理由到村子里来,晚上偷偷在这个妇女家过夜。在一个夏天的夜晚,两人正在偷情的时候被公婆发现了。公公骂他的儿媳不要脸,并与扳道工争吵起来。在争吵中双方还打了起来,最后公公将这个扳道工打得路都走不了了。后来,这个公公的一个侄儿劝他说:“你不能再打了,还有一个在牢里没有出来呢,你把他打死了也要被判刑的啊。”然后,这个妇女就把扳道工搀扶起来,送到了镇上,过了好些日子才回到湾子里。妇女回来后,又被公公给打了一顿,就跑了,不知是死是活。她娘家的人跑来“打人命”[3]

,声称“活要见人,死要见尸”,闹了一阵子。

婚外性关系在当地的湾子里一直以来都有,大湾子相对而言要更多些,小湾子就少些,而且有越来越普遍的趋势,已经变得不再让人感到敏感了。解放前的丰产村,有一个妇女跟人跑了,后来被其丈夫在一座庙里找到了。虽然当时她已经剃度出家了,但是其丈夫还是将她带回了湾子,请来保丁和同姓的族人,在祖堂里当着众人的面,剥去她的外衣让她在铺满荆棘的地上滚,弄得满身是血。之后,她丈夫才写了“休书”,将她休了。至今谈起这件事,当地人还说这就是“家法”。由此,在传统社会里,当地的农村女性因为婚外性关系的原因自杀死亡了,娘家人不仅不会为之到其丈夫家所在的湾子里去“打人命”,而且还会因之感到没有面子,甚至觉得是整个宗族的耻辱。

对待出轨的已婚农村妇女,解放前,这是整个宗族的事情,宗族有权依据族规家法做出处理。新中国建立后,废除了封建性质的族规家法,代之以《婚姻法》等现代法律和社会主义新传统的道德风尚。在人民公社时期,自然湾里也时有“打皮绊”的现象出现,但都是在暗地里进行的,被发现了也会遭到湾子舆论的一致性惩罚,不仅要背上“婊子”、“破鞋”的骂名,而且还有可能遭到族人、家人的毒打。丰产村的案例说明,到1980

年代,婚外性关系还会遭到族人的谴责,但是惩罚措施的实施已经转移到了家庭内部。并且,随着现代法律的介入,基于社区道德的惩罚逐渐让位给了司法的救济,道德上的不正义方往往成为法律上的受救济人,法律成为类似事件的最后仲裁者。此时,有婚外性关系的妇女还会背负道德的压力。只要不被人当场抓获,别人是不能当面说三道四的,否则就有可能出现当事人拿着药瓶子到说“闲话”的人的家中寻死闹活的事情。因为,如果你当面听到,而没有采取行动,那么就意味着你默认了偷情的事实。在当时,婚外性关系在湾子里还是很严重的事情,极有可能导致当事人家破人亡。到了2000

年以后,婚外性关系就成了家庭内部的事情,即便是同宗同族的人也很少再去操心这些事情了,大家都已经见怪不怪了。社区的舆论也演变成了“说得好是一句话,说得不好是一个是非”,没有人愿意再去惹火上身了。

在《元照英美法词典》中,权利(right

)有两个解释:第一,“权利被认为是与法律相一致的为某一行为或占有某物的自由,或者更严格地说,如果侵犯这种为某一行为或占有某物的自由,则将受法律制裁。在最一般的意义上,权利既包括以某种方式作为或不作为的自由(为法律所保护者),也包括迫使特定的人为或不为某一特定行为的权力(为法律所强制者)”;第二,权利被解释为“正义、正当(性);合法。该词的抽象性含义,它指与法律规则或道德原则相一致的,相当于拉丁文‘jus

’,表示抽象法,而该抽象法被认为是所有权利的基础或对所有实证法赋予正义特征的道德原则基础”(薛波,2003

:1200-1201

)。在权利的第一个解释中,强调的是权利是法律所授予并受其保护的自由;在第二个解释中,强调的是权利的合法性来自于法律和道德。因此,权利与道德和法律都有紧密的相关关系。进一步地讲,基于道德而来的合法性是传统社会里的权利特征,而基于法律而来的合法性是现代社会的权利特征。夏勇在研究中将权利下了这样一个定义:权利是为道德、法律或习俗所认定为正当的利益、主张、资格、力量或自由(2004

)。由此,权利也就有了三个类型:道德权利,法定权利和习俗权利。然而,到了近代社会,权利成了现代政治法律的核心概念,人们开始更加注重的是它的法律维度,而逐步淡化了它的道德、习俗的维度,法定权利的效力逐渐屏蔽了道德权利和习俗权利的效力,一个公民在道德上、习俗上享有的权利如果不被法律所保护,就难以寻求到国家权力机构的救济。

因此,丰产村的案例说明,到1980

年代,农村妇女有婚外性关系在道德上是要受谴责的,如果按照社区道德来处理,族人和家人有处置她的权利。但是,这种基于道德的权利是不被社会主义的法律传统所认可的,一旦族人和家人在这个问题上违了法,同样是要受到法律的制裁的。法律救济和保护的是出轨妇女及其婚外情对象的生命权,而不会去更多地顾及地方道德的合理性。因此,诸如此类的婚外性关系的出现说明,经过社会主义革命与建设实践的洗礼,再加上1980

年代初市场要素的逐渐渗透,基于地方道德的家族、家庭惩罚权逐渐被基于法律的国家司法救济权所取代,农民的权利意识逐渐冲破地方道德的笼罩,开始与现代国家直接对接。久而久之,超越旧道德的束缚,争取法律赋予的公民权就成为先知先觉的少数农民自觉追求的价值取向了。而这又会对农民家庭的权力结构和道德关系构成新的挑战,势必促发权力结构和道德关系作出必要的适应性调整。进而,在调整的过程中,由于代际之间“拉锯战”的出现,社会失范的现象就会发生,农民自杀问题就是在这样的背景下被凸显出来的。

三、鄂东农村30

年来农民自杀潮现象的初步解析

2009

年暑假,我们一行25

人到鄂东农村调查时,有三个村子的研究人员都关注到了农民的自杀现象。在调研中,我们请访谈对象回忆了村庄里发生的1980

年以来的自杀个案,并尽可能地讲述每一个自杀“故事”。通过不断地重复访谈,相互佐证,剔除重复的个案,不断吸纳新的个案,最终在三个村子里共搜集到了99

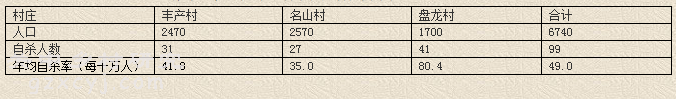

个案例。具体情况如表1[4]

。

表1

鄂东3

个村庄农民自杀人数与自杀比重

在年均自杀率的统计问题上,我们将各个村庄的人口基数视为不变,原因主要表现在两个方面:一是从各个湾子的情况来看,

1980

年代以来,鄂东地区的农民生育率虽然仍然偏高,尤其是在前二十年,性别甄别技术还不够发达,为了生育男孩,农民只能选择多生,由此导致农民生育率要高于死亡率,但是到了

2000

年前后,借助于性别甄别技术的帮助,多生的现象已经很少了;二是鄂东县属于矿产区,从人民公社时期开始,每个大队、生产队每年都有村民通过招工的形式转移出去做了工人。分田单干以后,村民进城的机会更大了,在客观上减少了村庄里的人口数量。两个因素相互抵消,当地农业户籍人口的数量并没有大的变化。以陈家湾

[5]

的情况来看,

1981

年参加分田的人口大约在

900

人左右,现在陈家湾的人口数量维持在

930

人左右,变化并不明显。

即便是人口数量略有增长,从统计数据的情况来看,3

个村庄30

年来的平均自杀率也已经达到了49.0

人�10

万,远远高出了全国平均的人口自杀率。因此,以现有的人口基数来分析农民自杀率的变化,只会稀释自杀率的比重。此外,由于我们的材料是通过半结构式访谈所得,自杀的数据并不是严格的统计学意义上的记载所获,难免有所遗漏。在调研中,农民也反映说在1990

年前后,自杀的人数很多,但回想起来往往又比较有限。从三个村子已经搜集到的个案数量上也可以看出,盘龙村的人口自杀率要远高于其它两个村庄。当然这中间还有可能是调查员本身“挖掘”案例的程度不一所致。但一般来说,越近的案例越容易记得,越容易反映在数据资料上。从鄂东县三个村庄不同人群自杀率变迁轨迹上来看,这并不影响我们对自杀率演变规律的分析(详见表2

)。

为了更好地反映农民家庭结构的变迁对农民自杀率变化的影响,我们将家庭关系的三个主要方单列出来,分别计算其30

年来的变化情况:父母(55

岁及以上的老人)、儿子(18-54

岁之间的中青年男性)、儿媳妇或闺女(18-54

岁之间的中青年妇女)。三个人群在村庄权力结构和家庭权力结构中有着紧密相关的此消彼长的关系。三个人群自杀率的变化差异情况见表2

。

表2

三类人群自杀率和自杀比重表(鄂东县)

根据表二的情况,我们可以分析看出,1980

年以来,鄂东县农民的自杀率现象具有以下特征:

第一,

农民总自杀率在1990

年代达到历史最高,1980

年代次之,2000

年以来则明显低于全国平均的农民年均自杀率。考虑到数据采集方面的影响,1980

年代、1990

年代的农民自杀率有可能更高,因为农民对2000

年之后的自杀案例记忆更清楚,而对之前,尤其是1980

年代的自杀案例遗忘较多。但是,从整体上来看,农民自杀率从1980

年到1999

年之间增长较快,且两个10

年的自杀率都比较高。考虑到1990

年代纵向跨了10

个年头,农民总的自杀率最高期应该在1995

年前后。到了2000

年之后,农民总体自杀率迅速下降,而且下降趋势异常明显。

第二,

青年女性自杀率在1980

年代和1990

年都比较高,相对来讲,1990

年代较1980

年代要稍微高一点,但到了2000

年以后则迅速下降,开始低于全国平均的农民自杀率水平。需要警惕的是,1990

年代的自杀率略高于1980

年代,很可能是由于调查中的误差形成的。因为当地农民对青年女性的自杀记忆最深刻的是在1980

年代,那个时候非常流行“打人命”,由青年女性自杀引发的“打人命”事件往往更容易让人感觉到。然而,让农民回忆相关案例的时候,他们却很难想起较多的自杀案例。

青年女性的自杀包括两种类型:一是未婚青年女性的自杀。未婚青年女性的自杀大多是因为反抗父母包办婚姻引起的。从1980

年代开始,随着农民流动强度的增加,青年农民自由恋爱的越来越多,在老年人的婚姻观念还没有转变过来的情况下,父母往往会考虑对方的家庭条件、离家的远近等等各种因素,而青年人更注重的是双方的感情,两种婚恋观的冲突使未出嫁的姑娘陷入左右为难的困境中。从自杀案例来看,未婚女性的自杀进一步地讲可以归纳为两种类型:其一是不甘心父母的包办,威胁父母,“如果不同意我们自由恋爱,我就自杀给你看”,一旦其父母固执地坚持自己的意见,就有可能引发闺女的自杀行为;其二是深感无力反抗“父母之命”,却又割舍不下自己的恋情,不愿意嫁给自己不爱的男人,在绝望中选择了自杀。未婚青年女性自杀共发现了8

个案例,1980

年代有3

例,1990

年代有5

例,2000

年之后就没有再出现过。这说明到1990

年代末,代际之间的婚恋观已经基本达成一致,父母不会再去过多地干涉子女的婚姻问题了。

青年女性自杀的第二种类型是已婚青年女性的自杀。已婚青年女性的自杀在1980

年代主要以报复型自杀和绝望型自杀为主。报复型自杀的出现是因为当地有着长期的“打人命”的地方传统,如果青年女性选择自杀,娘家人肯定会为自己出气,来找公婆、丈夫的麻烦,“既然你不让我好活,我就死给你看,看你能好过到哪里去”。青年女性对自己死后的想象往往也会成为现实,如果她死后,娘家人不来为自己出气,娘家人的整个宗族都会感到丢脸、面上无光。所以,为死去的自家姑娘出气,是娘家人的责任。绝望型自杀往往是因为青年媳妇遇到了霸气的公婆,自己又比较懦弱,无力反抗公婆的打压,感到生活没有希望,无奈之下就喝药或是上吊了。此外,还有两种自杀类型也会发生在青年女性身上:一是威胁型自杀,二是激愤型自杀。威胁型自杀是青年已婚女性向公婆或丈夫提出某种要求而没有及时得到满足,就威胁他们说如果不怎么样自己就不活了,还没等公婆、丈夫反应过来就掂起了药瓶子引发的自杀行为。激愤型自杀大多是因为青年女性性格比较刚烈,因为对公婆或是丈夫的某一行为表示不满,在抗争中气不过,情绪过于激动以致失控引发的自杀行为。

第三,

农村老人的自杀率在1990

年代比较高,1980

年代和2000

年之后相对都比较低。老人的自杀主要表现为两种类型:一是绝望型自杀,二是激愤型自杀。激愤型自杀在实践中大多是因为老人的性格比较争强好胜,不服输,不愿意看到儿子、媳妇不买自己的“帐”自行其是,在激烈争取、抗争无效的情况下选择的自杀行为。也有极个别是与老伴意见不合引发的自杀行为。绝望型自杀大多是因为老人有病、行动不方便,或是不愿意麻烦子辈,或是子辈不愿意身前身后地照顾他们,从而引发的自杀行为。从搜集到的资料来看,当前老年人的自杀已经过了高峰期,进入到相对平缓的阶段,随着时间的推移,这一比重和青年女性的自杀率一样还会继续下降。

第四,

青年男性的自杀在1990

年代与其它人群一样达到了历史最高,之后开始下降。从自杀的类型来看,青年男性的自杀基本上表现为一种类型:绝望型自杀。未婚青年男性的自杀大多是因为家庭贫困、样貌丑陋、身患疾病等因素的影响娶不到媳妇,对未来的生活缺乏信心而引发的自杀行为。已婚青年男性的自杀大多则是由于摆脱不了因做生意失败被媳妇数落看不起、自己没有本事家庭经济状况长期不好、身患疾病觉得家庭生活没有希望等各种因素诱发的绝望心理而引发的自杀行为。

整体上来看,三类不同人群的自杀高峰期都在1990

年代,2000

年之后都表现出大幅度的下降趋势。

相对来讲,1980

年代,青年女性的自杀率要远高于同时期的老年人自杀率;1990

年代,虽然青年女性的自杀率仍高居不下,但是却开始低于同时期的老年人自杀率;未婚青年女性的自杀行为在1990

年代仍时有出现,到了2000

年前后就基本上绝迹了;青年男性的自杀几乎100%

表现为绝望型自杀。缘何会出现这样的现象,它与农民不断彰显的个人权利意识之间有没有较强的因果关系,与家庭权力结构和代际伦理之间有什么样的关联,究竟应该从哪个角度来看待农民自杀现象的发生,构成本研究接下来分析的重点。本研究将尝试引入“市场―权利”的解读视角,从作为个体的农民的行为逻辑的变迁入手,去分析家庭权力结构的变更,以及代际伦理的调试过程,通过简要分析个体之变是如何引发家庭之变的逻辑,来看待鄂东县30

年来的农民自杀现象。

四、“市场―权利”之维:30

年来农民自杀潮现象的深层解读

受结构化理论的影响,吉登斯的权力观表现出两重性的特征,既强调行动主体的能动作用,即转换能力,又强调结构对行动主体的制约能力,即支配能力。“社会系统里的权力具有一定的时空连续性,它的前提是行动者或集合体在社会互动中的具体情境中,彼此之间例行化了的自主与依附关系。”而这两种能力都与资源有着密切的关系,“权力本身并不是一种资源。资源是权力得以实施的媒介,是社会再生产通过具体行为得以实现的常规要素”(1998

:77-78

)。权力的大小取决于资源的多少,资源的多寡又决定着行动者能力的强弱。

“权力是在支配结构的再生产中,并通过它产生出来的。构成支配结构的资源主要有两种,一种是配置性资源,一种是权威性资源”(吉登斯,1998

:378

)。配置性资源指的是对物体、商品或物质现象产生控制的能力,或者更准确的说,指的是各种形式的转换能力。而权威性资源指的是对人或者说行动者产生控制的各类转换能力(吉登斯,1998

:98-99

)。在权威性资源中,还有一个重要的分支是生活机会,生活机会是指在不同形式的社会,以及社会的不同区域中,人能够幸存下来的机会(吉登斯,1998

:381

)。

将吉登斯的权力观放到村落社会里对家庭权力结构展开分析,我们可以将他的资源论进一步区分为物质性资源和权威性资源。在中国传统社会里,在小农家庭的内部,土地、房屋、财产等物质性资源大多都掌握在长辈手中,权威性资源也基本上被长辈所垄断,有限的生活机会往往只能依赖于土地而存在。受此影响,家庭内部形成了差序性的权力结构。由差序性的权力结构所决定,维系家庭内部成员之间的道德关系就成了“父为子纲,夫为妻纲”的讲究人伦差序的不平等的结构性关系。在家庭权力结构和代际伦理的影响下,“父义当慈,子义当孝,兄之义友,弟之义恭。夫妇、朋友乃至一切相与之人,莫不自然互有应尽之义”(梁漱溟,2005

:72

),“义务本位”成为传统社会里中国农民行为逻辑的基本特征。而在伦理本位的社会中,个人观念和权利观念是不重要的,关键是人皆应有义务观念。

然而,新中国成立以后,“父为子纲,夫为妻纲”的伦理纲常秩序观念被视作封建宗法落后思想惨遭批判,随后又被社会主义新传统取代,“好儿媳”、“好婆婆”成为人民公社时期家庭关系调整的重要风向标。同时,在人民公社时期,国家还通过工分制等形式不断提高农村妇女的家庭经济地位,通过《婚姻法》等现代法律制度的建设赋予了农村女性与丈夫、公婆平等的公民权,农村妇女的政治经济地位得到提高。

分田到户以后,市场进一步改变了资源配置的方式,青年夫妇不仅获得了与父辈平等的土地承包经营权,而且还日益在外出务工市场上获得更多的生活机会,掌控资源的能力不断提升,家庭经济地位逐渐赶上并超过父母,谈判能力开始迅速上升。1980

年,国家又重新修订并颁布实施了新的《婚姻法》,农村妇女拥有与长辈平等的公民权得到了国家法律的再次肯定,农村女性的权利意识逐渐被启蒙。在这种情况下,少数权利意识先觉的农村青年妇女就开始不甘心忍受不平等的家庭权力结构的束缚,期待着通过不断的日常抗议行动来逐渐谋取更高的家庭地位。但是,她们的努力非常自然地就遭到了湾子里并没有完全消散的传统伦理道德的反击。在上述丰产村的婚外情事件中,如果当事人的丈夫没有用刀捅死那个赤脚医生而仅仅是教训一下出轨的妻子和出轨的对象,其丈夫的行为就会得到社区舆论的一致支持,而不会捅到司法机关上去。然而,随着过激事件的增多,司法救济的现象越来越多,基于道德合法性而来的行动者权利被基于法律合法性而来的行动者权利所取代的事件不断在实践中告诉农民如何做才是对的,怎样做就犯了法。由此,农民的“政治正确”观念开始逐步从传统伦理道德中获取资源演变为从现代法律中获取资源。

因此,从1980

年代初开始,两种权利观发生了激烈的碰撞。老年人基于传统道德观念而来的权利观开始遭到青年妇女基于现代法律而来的权利观的挑战。碰撞伊始,代际之间的权力结构还比较稳固,老年人尤其是婆婆终于在做了多年的媳妇、受了多年的气之后“熬成了婆”,她们不可能甘心拱手就将家庭权力让给儿子、媳妇。所以,代际之间的矛盾和冲突开始迅速增加,以致至今农民仍普遍认为1980

年代的婆媳关系非常糟糕。刚开始的时候,青年女性的挑战往往难以取得成功,社区舆论也不会给予积极的支持。对于那些选择了自杀的青年女性,村民虽然会对之报以同情,但是整体上看还是会站在其公婆的立场上去考虑问题。这从陈家湾的一个自杀案例中就可以看出端倪。

1983

年,陈家湾发生了一例自杀事件。自杀的青年媳妇不足30

岁,为人很老实,娘家是邻镇邻村的。因为遭到公公的打骂,媳妇一气之下喝药死了。令湾子的人感到气愤的是,这个公公还把他儿媳妇的尸体从屋里拖了出来,扔到了牛粪堆里。公公的行为引起了本湾子里人的普遍不满,湾子里的人都骂他说他欺人太甚了。他一看形势不对,湾子里的人都这样,要是儿媳妇娘家的人来“打人命”,自己不是连个帮手都没有了吗?所以,他就选择了逃跑。没有想到,人还没有跑掉就被湾子里的人给抓住了,裤腿里的百十块钱也被搜了出来。果不其然,儿媳妇娘家的人听说了这件事情后马上就来“打人命”,接连闹了两天。后来,由支书做主连夜用白布一裹尸体直接将她给埋掉了。事情也就不了了之。湾子里的人在这件事情上觉得这个公公做得确实太过分了,所以要稍微教训他一下,但是根本的原因在于“让她(儿媳妇)的娘家人好过些”,不然整个湾子里的人都没有面子,外姓人都会说陈姓人的闲话,其媳妇的娘家人更不会善罢甘休。

然而,经济基础决定上层建筑,物质性资源的多寡最终会决定家庭权力结构的变迁方向。随着越来越多的青年人从“义务本位”的传统伦理观念走向“权利本位”的现代法律观念,形势在缓慢中发生了质的变迁。1980

年代,青年女性的自杀率远远要高于老年人,但是到了1990

年代,老年人的自杀率就超过了青年女性的自杀率。这从根本上说是由于市场大大提高了青年夫妇的家庭经济地位,青年人逐渐取得了家庭经济地位上的平等权,甚至占据了绝对优势。由物质性资源的掌控能力所决定,经过长达10

多年的不断抗争,到1990

年代中期,家庭内部代际之间的权力关系逐渐趋向平等,并日益巩固。青年女性争夺家庭地位平等权的斗争取得了重要的胜利,代际之间的权利与义务关系逐渐趋于平稳,用鄂东人的话说是“做婆婆的会做婆婆了,把媳妇当闺女看;做媳妇的也会做媳妇了,把婆婆当亲娘看”。与此同时,未婚青年女性也逐渐取得了权利争夺战的胜利,获得了婚姻自主权,自杀也就失去了必要性。而青年女性权利意识的觉醒和社会地位的提升,使她们逐渐在婚姻市场上占据了绝对优势,即便是相貌丑陋、身患残疾的青年女性也能找到一个正常的婚配对象。在这种情况下,以前农村社会里流行的“拐子配瘸子”,“疯婆配癜子”等古话也丧失了实践效力,结婚无望却又对婚姻有所期待的青年男性就成为一个高发的自杀群体。对于已婚青年男性来说,如果自身没有本事,在家庭里就没有了发言权,就会被妻子瞧不起,长久以往,想不开的男性也就有可能会选择自杀来解脱。

费孝通讲在差序格局的社会结构中,以己为中心向外推形成的社会范围是“一根根私人联系,每根绳子被一种道德要素维持着。社会范围是从‘己’推出去的,而推的过程里有着各种路线,最基本的是亲属:亲子和同胞,相配的道德要素是孝和悌……”(费孝通,2006

:28

)传统的道德是维系着私人关系的,是要讲人伦差序的,是缺乏普遍标准的,是看“所施的对象和‘自己’的关系而加以程度上的伸缩的”。说到底,道德是附注于“差序格局”的社会结构之上,是巩固与维持权力格局的实践机制,是为社会结构和权力格局而生的。一旦社会结构和权力格局发生了变动,道德势必做出要素构成上的调整。

旧有的差序型家庭权力结构维系的是差序的人伦关系,是与“义务本位”的传统中国农民行动逻辑相配的。当物质性资源的家庭分配格局发生代际逆转,农民个体的行为逻辑从“义”字当先转变成为法律所赋予的权利而斗争的时候,旧有的家庭权力格局就势必要做出必要的调整以适应现代法律的公共规范。家庭权力格局的变化,又必然会引起家庭道德要素的不断调整,直到新的道德规范适应新的均平型的家庭权力结构为止。毕竟,究根问底,道德是为维系相对稳定的社会结构和权力结构而存在的。因此,当新的道德规范、新的家庭权力结构与新的农民行为逻辑及物质性资源、权威性资源的再配置状况相吻合的时候,家庭代际关系就会出现新的均衡,家庭秩序就会恢复基本的平静。所以,在鄂东县,从1990

年代中期,最迟从2000

年开始起,家庭权力结构和代际伦理的再结构化过程已经基本上宣告结束,不同人群的自杀率都出现了大幅度的下降趋势,农民的权利观就此获得了新的实践与表达机制。

五、农民权利的规约机制与农民自杀潮现象的区域差异

基于以上分析,本研究认为在中青年农民追逐自身权利的过程中,由于代际之间的权力斗争异常激烈,地方传统和地方文化失去了对个体农民的规约能力,中国农民的行为逻辑发生了巨大的变化。然而,在家庭内部代际之间的权力结构逐渐稳定下来之后,中青年农民的权利表达得到了相对有效的规约,农民自杀率出现了普遍下降的趋势。但是,根据我们的调查经验,分田单干以来的农民自杀潮表现出较强的区域差异。接下来,笔者通过将鄂东县农民自杀率的演变轨迹与湖北京山县的情况进行对照性比较分析,试图进一步探讨区域文化和地方传统对转型期农民自杀潮现象的影响。

从表3

中,我们可以看出京山县农民自杀率和自杀比重与鄂东县相比有以下差异:

第一,

京山县30

年来的农民年均自杀率高达101.6

人�10

万,1980

年代、1990

年代、2000

年以来三个时段的农民年均自杀率都高于鄂东县,尤其是2000

年以来,当鄂东县农民总的年均自杀率呈现出显著下降态势的时候,京山县仍然处于不断上升的状态;第二,

青年女性的自杀高峰期集中在1980

年代,之后开始呈现出越来越强的下降趋势。而鄂东县1990

年代的青年女性自杀率依然居高不下,只是到2000

年以后才出现了大幅度下降的趋势;第三,

京山县老人的自杀率从1980

年代一直处于不断上升的态势,到2000

年之后甚至达到了不可思议的528.9

人�10

万。而鄂东县老人的自杀率到1990

年代中期已经达到了30

年来的最高峰,之后就出现了迅速下降的趋势。

表3

三类人群自杀率和自杀比重表(京山县)[6]

从我们在京山县的调查经验来看,京山县农民的权利意识、家庭权力结构的代际转移、家庭代际伦理的变迁与鄂东县差不多经历了一个大致相似的过程,京山县的农村到

1990

年代初中期,家庭权力结构已经从以父子轴为主转变为以夫妻轴为主,青年夫妇基本上掌握了家庭权力的主导权。但是,与鄂东县不同的是,伴随家庭权力结构的调整,京山县农民家庭代际伦理的变迁却滑向了另外一个方向,如果说鄂东县农民家庭内部的代际伦理达到了新的能够兼顾父辈、子辈二者利益的均衡状态的话,京山县农民家庭的代际伦理无疑则是彻底走进了严重忽视老人生存权益的泥潭,以致在陈柏峰(

2009

)、杨华(

2009

)、刘燕舞(

2009

)等人看来京山县农村已经形成了一种自杀秩序。在京山县农村,老人岁数大了,不能劳动,不能照顾自己了,就该死。这不仅是农村老人的想法,青年人也同样这样想,并且也是这样来对待年迈的父母的。在这种普遍性共识之下,老年人自杀在当地已经丝毫不能成为村庄中的公共事件,这就必然导致越来越严重的不孝顺和虐待老人的行为发生。因此,在京山县农村出现了很多青年人虐待老人的事件,甚至发生过儿子因为害怕母亲拖累自己不能外出打工挣钱,而将母亲活活勒死却对外宣称母亲自杀了的案例(陈柏峰,

2009

)。看待这个现象,不能单纯从青年人不孝顺父母,青年人“逼死”父母的角度去理解,而必须放在区域社会里来理解。

在鄂东县农村,听笔者问到湾子里有没有不孝顺老人的儿子、媳妇或是有没有不孝顺老人的事件发生时,不管年龄大小,大多数农民直接的反应是:“那还得了,不孝顺父母,那是猪兄狗弟”。这话说得简单、直接而有力。一个接受我们访谈的妇女主任,其丈夫家是兄弟两个,公公过世以后,自己一家供养婆婆21

年,同吃同住,没有让男方兄长家出一分钱,自己还觉得非常正常,认为在孝顺问题上不能说三道四,否则就太不像话了。由此,从地方文化来看,京山县和鄂东县表现出了较大的差异。在笔者看来,我们可以通过对比分析两个区域的社会文化类型来深化认识这个问题。

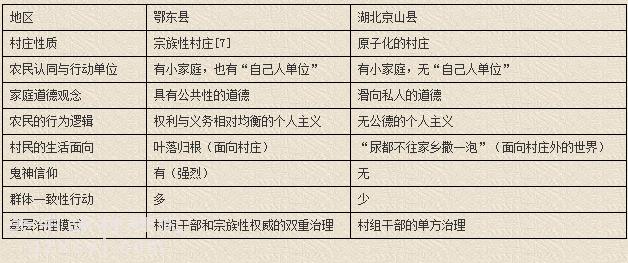

表4

鄂东县和京山县区域之间社会文化类型的对照表

从表

4

中,我们可以看出鄂东县是一个有着浓厚的地方文化和稳固的地方传统的地区,在农民的小家庭之上还有一个农民认同的超家庭的“自己人单位”。“自己人”的信任建构是从传统的“自家人”的信任建构发展起来的,是一种关系性信任(杨宜音,

1999

)。在中国农村社会,血缘关系和亲属结构是构建“自己人”群体的一种先赋性资源,也是明晰内外群体界限的基本标准,而中国农民的行为逻辑遵循的是内外有别的原则。历经革命和市场的洗礼之后,迄今为止,在鄂东宗族性地区,在以宗族认同为内在基础的“自己人单位”内部,农民的行为逻辑依然保持着较强的“以群为重,以己为轻”的群我主义特征

[8]

,农民“为了我们湾子,为了姓

**

的,为了子孙后代……”的“自己人”的整体利益还愿意且必须让渡个体的私利(赵晓峰,

2011

)。所以,在这些农村地区,虽然在个体层面权利观念开始影响农民的行为选择,但是在“自己人单位”层面农民还主要遵循的是“以群为重,以己为轻”的行为原则。由此,近年来,农民家庭道德要素的调整在适应了重新结构化的家庭权力结构之后已经达到了新的均势平衡状态,父辈、子辈之间的权利与义务关系相对均衡且有着较为清晰的边界,农民的权利表达受到了“自己人单位”里通行的地方规范的约束。然而,在京山县,地方传统和地方文化基本解体,农民已经高度原子化,人际关联模式松散化,交往规则理性化,在小家庭之上已经没有任何村庄内生的结构性因素可以约束村民的行为,家庭代际伦理在家庭权力结构重新稳固后开始无限制地偏向青年人一方,青年人的行为呈现出无公德的个人主义特征(阎云翔,

2006

),权利观念彰显而义务观念严重不足。

进一步地讲,在鄂东县农村,农民的生活面向仍然倾向于村庄,农民仍然是在村落社会这个生活世界里寻求生命的意义和实现人生的价值的;农民对鬼神仍然有着敬畏感,鬼神信仰氛围较浓;群体自发达成一致行动能力的可能性较大,修撰族谱、修葺祖堂、迎太公、打人命、清明节祭祖、宗族械斗等宗族群体性活动仍然时有发生;基层治理模式是以村组干部为主体的正式治理和以宗族性权威为主体的非正式治理的结合,地方秩序生成能力较强。而湖北京山县则呈现出与之截然相反的特征,农民的“自己人”意识已经完全解体,农民的生命意义和人生价值普遍是在村庄之外实现的,村庄对农民来说重要性不大,“村将不村”(董磊明,2007

)已经成为学界同仁对这个区域的农村未来发展走向的基本判断和极大担忧。而两个区域的农村,农民自杀率表现出的极大差异只有放在地方文化和地方传统的特征不同这一大背景中才能够得到正确的理解。

六、简单的结语

通过对鄂东县农民自杀现象的研究以及与湖北京山县的区域对比分析,笔者认为可以肯定的是中青年农民追逐法定权利的过程,也是农民家庭结构和村庄社会结构发生“千年未有之大变局”的过程,农民行为逻辑的质性变化使地方传统力量失去了规约能力,加剧了社会转型期农民自杀问题的严重性。一旦农民追逐权利的目标得以实现,而农民的“自己人”意识和“自己人单位”依然能够持续存在,地方传统和地方文化仍然能够保有最低限度的规约能力,村庄里的结构性力量就有可能遏制个体农民权利意识的无限膨胀,将个体追求私利的行为限制在一定的限度内,从而保持农民家庭内部代际之间权利与义务关系的相对平衡,使新的家庭代际伦理能够兼顾父母与子女的双方利益,使农民的“权利观”能够获得合乎情理的表达与实践。反之,如果“村已不村”,农民的权利表达就会走向“无公德的个人”之深渊,地方社会就有可能形成不利于弱势的老年人群体的自杀秩序。

即便如此,在笔者看来,农民自杀问题仍有进一步深入探讨的空间。从权利的二重性来看,在鄂东农村农民权利的启蒙过程中,村庄曾经一度失去对个体农民权利表达的规约能力,农民自杀率也曾出现过短时间的高潮现象,而只是在中青年农民追逐权利的过程结束之后,村庄才在一定限度上恢复了对个体农民权利表达的规约能力,使之不至于无限地偏向强势的一方。那么,从中可以引发的问题是,农民的权利启蒙机制和村庄对农民权利表达的规约机制能否更融洽的并存,以使农民自杀现象能够避免出现转型期的阵痛呢?从华中科技大学中国乡村治理研究中心研究人员最近在江西遂川农村的调查经验来看,这种情况是完全可能的,因为江西遂川农村在最近三十年就没有经历过农民自杀率在短时间内迅速增加或居高不下的现象[9]

。以此来看,本研究的理论贡献仍然是有限的。正所谓“理论是灰色的,生活之树长青”,农民自杀问题尚需要更多、更广泛的关注。

参考文献:

陈柏峰,2009

,《代际关系变动与老年人自杀》,《社会学研究》第4

期。

迪尔凯姆,1996

,《自杀论》,商务印书馆。

董磊明,2007

,《村将不村――湖北尚武村调查》,《中国乡村研究》(第五辑),福建教育出版社。

费立鹏,2004

,《中国的自杀现状及未来的工作方向》,《中华流行病学杂志》第4

期。

费孝通,2006

,《乡土中国》,上海人民出版社。

桂华、贾洁,2010

,《家庭矛盾中的妇女自杀――

基于大冶市X

村的调查

》,《妇女研究论丛》第5

期。

贺雪峰,2009a

,《农村老年人为什么自杀――湖北京山农村调查随感》,《热风学术》(第三辑),上海人民出版社。

――,2009b

,《村治的逻辑》,中国社会科学出版社。

吉登斯,1998

,《社会的构成――结构化理论大纲》,生活・读书・新知三联书店。

李建斌,2008

,《非事件性的‘“老年人自杀”问题》,工作论文。

梁漱溟,2005

,《中国文化要义》,上海世纪出版集团。

刘燕舞,2009

,《自杀秩序及其社会基础》,《现代中国研究(日本)》总第25

号。

刘燕舞、王晓慧

,

2009

,《

农村已婚青年女性自杀现象研究――基于湖北省大冶市丰村的个案分析(1980-2000)

》,《

青年研究》第

1

期。

吴飞,2007

,《论过日子》,《社会学研究》第6

期。

――,2009

,《浮生取义――对华北某县自杀现象的文化解读》,中国人民大学出版社。

薛波,2003

,《元照英美法词典》,法律出版社。

夏勇,2004

,《权利哲学的基本问题》,《法学研究》第3

期。

杨华,2009

,《自杀秩序与湖北京山老年人自杀》,《开放时代》第4

期。

阎云翔,2006

,《私人生活的变革――一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系1949-1999

》,上海书店出版社。

杨宜音,1999

,《“自己人”:信任建构过程中的个案研究》,《社会学研究》第2

期。

钟琴,2010

,《社会变迁视角下的农民自杀现象研究》,华中科技大学硕士论文。

赵晓峰,2011

,《公私定律:村庄视域中的国家政权建设》,华中科技大学博士学位论文。

Phillips Mr

,Li XY

,Zhang YP

,2002

,“Suicide rates in China 1995-1999”

,Lancet

。

作者单位:西北农林科技大学农村社会研究中心

华中科技大学中国乡村治理研究中心

责任编辑:李春玲

Duality of Rights: a Perspective of Interpreting the Suicide Problem of Farmer

Zhao Xiao-feng Zhong Qin

Abstract:

Duality of rights is an important theoretical perspective to understand the logic of farmers’ suicide rate changes in these 30 years and its regional differences. Among them, the theory of Rights Enlightenment considers that since dividing the field to every family and the market has been changing the structure of intergenerational distribution of resources, the awareness of farmers rights continued to be enlightened, and the behavior logic of farmers transformed gradually from obligations standard to rights standard, which triggered adaptation of power structure and ethical order in farmers’ family, so that farmers suicides can be highlighted in the period of social transition. While the theory of Right Constraint considers that if the right expression of farmers loses an effective constraint mechanism, it is possible to form the suicide order in the rural society which is not benefit for elderly, and if it can be constrained effectively by the structural forces of the villages, the relationship of intergenerational rights and obligations of farmers will reach a new balance statement, and the suicide rate of farmers will reduce significantly.

Key words:

The right of farmers Suicide rate of farmers Suicide problem Duality of rights

注:

[1]

本文受到赵晓峰主持的华中科技大学2010

年优秀博士论文自主创新基金:“公私定律:村庄视域中的国家政权建设” 项目资金的支持。

[2]

地方术语,当地人称已婚女性跟丈夫以外的男人发生性关系的现象为“打皮绊”。

[3]

地方术语。按照当地的风俗,已婚女性在其丈夫家自杀而死后,其娘家会组织同宗同族的人到其婆家去“讨说法”。受各种因素的影响,有时双方会发生激烈的对抗性冲突。当地人称这种现象为“打人命”。

[4]

其中,桂华、刘燕舞提供了丰产村的自杀资料,杨华提供了盘龙村的自杀资料,袁松提供了名山村的自杀资料。特此表示感谢。

[5]

陈家湾是名山村的一个自然村。当地人称自然村为“湾”。

[6]

此表的数据是由笔者参照陈柏峰提供的材料进一步地整理出来的(陈柏峰,2009

)。

[7]

关于宗族主导型村庄和原子化村庄在社会文化类型和村治状况等方面的表现及差异的分析,可以参见(贺雪峰,2009b

)。

[8]

我们认为传统中国农民的行动逻辑是群我主义的,以“群”为重,以自己为轻。因为有“群”的存在,就有“群”的规范,就有“群”内所有人都认同的地方文化和地方传统,有了一己一家必须遵循的规矩。“群”的存在是为了解决单家独户的农民所不能化解的生产生活合作难题,是为了应对单家独户的农民所不能应对的自然风险和社会风险。而在中国农村,“群”主要有两种表现形式:宗族和自然村(赵晓峰,2011

)。

[9]

2010

年11

月,华中科技大学中国乡村治理研究中心的研究人员对江西遂川农村进行了为期半个月的调查。根据桂华等人介绍的情况来看,江西遂川农村在最近30

年并没有出现明显的农民自杀问题,农民家庭内部的代际关系一直都比较好,老年人的家庭地位也一直比较高。

本文刊于《青年研究》2012年第1期