-

乡村振兴战略视域下延安窑洞文化的保护开发

作者: 来源: 发布日期:2024-11-20一、引言

窑洞是黄土高原上一种特殊且古老的民居建筑形式。作为中国传统文化的优秀代表之一,不仅窑洞营造技艺为国家级非物质文化遗产,窑洞文化本身也拥有巨大的历史价值,尤其是在抗战时期,延安窑洞作为革命根据地,孕育了延安红色文化,滋养了延安精神。

近年来,在乡村振兴战略发展的背景下,农业农村农民这一关系国计民生的根本性问题持续受到社会与学界关注。窑洞在历史上作为当地居民为适应生存环境而修建的居所,其发展与农村生活现代化与农民生活幸福感息息相关。通过现代化手段挖掘、宣传延安窑洞文化的历史价值,赋予其商业价值与旅游价值,不仅能够带领农民依托现有资源脱贫致富,更是向新时代大力发扬积极向上、实事求是的延安精神。

二、延安窑洞文化历史价值

2.1 代表革命精神的政治文化价值

延安窑洞文化历史悠久,源远流长。抗战时期,中共中央和中央红军在延安设立革命根据地,使之成为中国革命的落脚点和出发点。党中央和毛主席等老一辈革命家在延安窑洞生活战斗十三个春秋,革命时期的奋斗历史和拼搏精神在陕西窑洞区留下了深刻的印记,至今仍向世人展示着革命先辈“敢为人先、不畏牺牲、艰苦卓绝”的光辉形象。区域有众多著名的红色文化旅游区、红色革命遗址、博物馆,窑洞建筑作为主色调,承载着沧桑的革命历史,生长着全心全意为人民服务、自力更生、艰苦奋斗的延安革命精神。

2.2强化地域特征的区域自然文化价值

陕北黄土高原窑洞区构成了独一无二的自然特征,具有特殊自然文化价值。延安窑洞所在地地形地貌千沟万壑,人们从黄土

山坡上选取合适位置,开挖洞穴,优越的材料性能给窑洞建筑内部提供了良好的生活环境,人类生存得以保证,原生态窑洞建筑在这种情况下持续传承,与自然和谐共存。

当然,窑洞从大自然中获取建造环境和建造材料的同时,也起到了保护耕地、固定沙土、削弱水土流失、保护自然环境风貌的重要作用。不仅窑洞单体建于自然、融于自然,窑洞组团甚至窑洞村落也遵循着保护自然环境格局的选址标准。窑洞建筑工艺与黄土高原原生自然环境相辅相成,强化了黄土高原地域特征的自然文化价值。

2.3保持原真性符号输出的区域传统人文价值

陕北黄土高原窑洞区与风沙草滩区毗邻,人文环境多样纷杂,自古多民族聚居,逐渐融合形成宗族礼教、风水观念、民俗信仰、农耕文化等区域传统文化特征,窑洞建筑正是建立在这种复杂且独具特色的人文背景之上,为区域文化内涵的传承和发扬提供了重要途径。

风水理念和五形文化对传统窑洞的选址起到了重要的影响。窑洞建设格局需要遵循五行相生相克的观念,讲究阴阳平和、吉祥如意,如窑洞方向和位置建造需要围绕“阴阳鱼”八方位,窑洞建筑的形式需遵从易经八卦的指引,定位东震宅、西兑宅、南离宅和北砍宅四个方位的建筑;主窑通常设三孔, 暗喻福禄寿三星;窑洞室内空间表现出的“上圆下方”几何图形,回应了“天圆地方”的理论文化。

儒家文化极其注重尊卑有序、长幼观念、家族伦理等,长期以来,这些传统思想影响着窑洞的布局。在窑洞院落中,长辈居住于主窑,子女居住于厢窑,这体现了长幼尊卑的礼教思想,妇女不可进入厅堂,显示了传统思想下妇女地位较为低下,崇尚男子的习俗。

农耕是该区域的主要经济形式,为迎合居民耕作需求,窑洞在选址时避让良田,距离水源不可过近也不可过远,同时保证居住的窑洞在一定的耕作范围内,靠近自家田地,方便农民往返。

历经百年,窑洞建筑是对自然资源的充分利用、对民族文化的积极展示,更是对时代痕迹的生动体现,其不仅彰显了黄土高原自然文化内涵,更是一种保持原真性符号输出的黄土高原传统文化。

三、延安窑洞文化保护开发现状

3.1延安窑洞文化保护开发优势

3.1.1窑洞冬暖夏凉,适宜居住

窑洞屋顶厚度较大,冬季能够阻挡暖气外溢,夏季能够阻挡热空气内侵,狭小的门窗减少空气的内外交换,使窑洞内部温差变化小于外界。

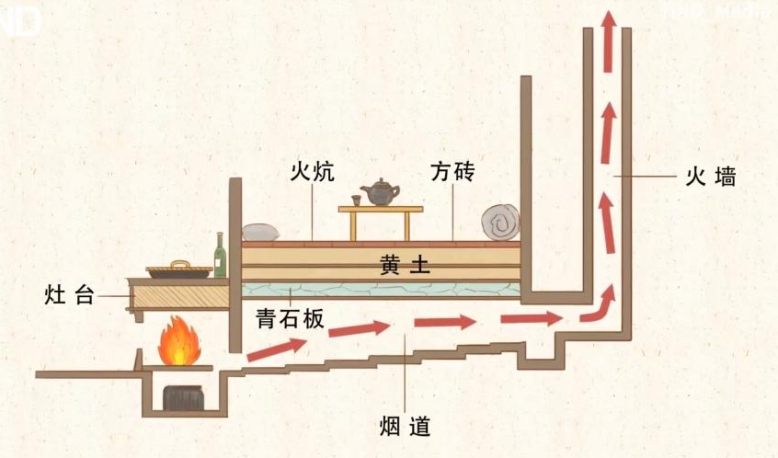

除此之外,在窑洞内部结构中,灶台通常与火炕相连。在冬季,人们只需烧热灶台,灶台里的烟就会携带大量的热量通过炕的下方的烟道,从侧边的火墙排走,便能温暖整口窑洞。

3.1.2科技水平弥补窑洞自身缺陷

随着人们生活水平的提高,窑洞建筑的改造也花样辈出,窑洞生活也越来越舒适。墙面水泥不仅使窑洞内部更加美观,同时也增加了窑洞土壁的结实程度,改善了土墙容易酥化的问题。除此之外,现代化的家电和家具也进一步提高了窑洞居住的舒适性。

3.1.2延安文化资源丰富

延安市拥有非常丰富的非物质文化资源,其中多达十几种非物质文化遗产,包括安塞腰鼓、剪纸、民间绘画、陕北特色民歌、等具有陕北特色的艺术文化,历史上,窑洞作为延安地区传统民居,是多种陕北艺术文化的发祥地和见证地,具有极高的艺术文化保护开发价值。

3.2延安窑洞文化保护开发困境

3.2.1窑洞建筑存在安全隐患

就自然条件而言,陕延安窑洞地处黄土高原,属于半干旱大陆性季风气候,夏秋季节高温多雨。而陕北地区的湿陷性黄土颗粒细腻,土质较为疏松。受集中性暴雨影响,旱涝、泥石流、山体滑坡等自然灾害时有发生,水土流失严重,使窑洞群存在遇水坍塌等较大的安全隐患。

除此之外,历史上延安地区窑洞大多由农民自发建设,部分窑洞未进行科学合理的勘测就随意选址,存在较大安全隐患。在地震等自然灾害的影响下,由于窑洞的黄土结构易受耗损,容易出现裂缝、掉土块或塌陷等现象。社会走访调查结果显示,因窑洞坍塌造成人员伤亡和财产损失的情况时有发生。

3.2.2窑洞建筑排水系统缺失

延安地区窑洞建造的黄土原材料大多来自于就地取材,因此,小区域地形地貌在很大程度上决定了窑洞的选址。一般情况下,村民通常选取相对有利的地势进行窑洞挖掘,使之布局灵活但较为分散,不利于村庄居住区的整体规划,缺乏科学的排水系统,不利于窑洞资源在旅游产业方向的开发。

3.2.3窑洞内部空气流通较差

受力学原理影响,我们所能看到现存的窑洞基本为拱形结构,倚山倚崖而建,多是一门三窑洞或者一门二窗,纵向深,宽度较窄。这种特殊的结构设计使窑洞内部空间较封闭。由于光照不足,室内湿度相对较大,空气流通较差。此外,由于延安窑洞的内部采用居住和厨房一体化的设计,厨房油烟不易排出,影响窑洞居住环境,不利于窑洞资源的保护与开发。

3.2.4窑洞保护工作难以开展

由于科技的快速发展,人民生活水平不断提高,窑洞因其环境原始简陋而遭到时代淘汰,青年群体大多居住于现代建筑,因此对延安本土窑洞缺乏基本了解,窑洞保护工作开展难度较大。

同时,当地政府对延安窑洞保护措施的宣传力度不足,使村民缺乏窑洞保护的基本知识;由于缺乏基本了解,村民在窑洞文化传承和传统窑洞文化创新方面意识不强,仍处于被动实行窑洞文化保护的状态。由此,延安窑洞多数未被充分利用,部分遭到废弃,环境价值不断降低,进一步增加窑洞保护工作的困难度。

四、延安窑洞文化保护路径

窑洞建筑的保护与窑洞文化传承具有重大意义。延安窑洞建筑的保护应强化地域特征,不断建立特色符号系统,并结合现代发展理念,发掘窑洞文化的时代内涵,实现延安窑洞文化的传承与价值重建。

4.1整体性传承延安文化,丰富窑洞文化内涵

受社会环境局限性影响,人们往往忽略对窑洞文化的“整体性”保护,偏向倾斜式、单一式的文化保护,忽略了窑洞文化与陕北传统活动内在的联结,使窑洞文化单一化、简单化。

陕北传统技艺(包括腰鼓制作技艺、剪纸技艺、民间绘画技艺、吴起擀毡技艺、木雕刻技艺等)也是构成陕北非物质文化遗产存在价值的重要内容之一,这些具有活态、无形、多元、传承等特点的生活技艺与窑洞文化相辅相成,前者从生活上展现延安文化,后者在环境上记录延安历史,两者相互作用,丰富了延安窑洞文化内涵,延续了延安精神。

4.2加大窑洞文化传承投入力度

各级政府部门要加大人力、物力、财力投入,加快现代化窑洞民居建设步伐。

设立专门展厅,将具有民族特色、地方特色与历史意义的窑洞文物加以收藏。建设窑洞文化生态博物馆,利用现代多媒体技术展示延安鲜活的、丰富的窑洞生活。

充分利用基层乡镇文化站对干部群众进行窑洞文化教育,开展窑洞文化技能传承培训等活动,发挥文化部门职能作用,形成一种文化,一种体制。真正把延安地区窑洞文化建设成为和谐文化的重要组成部分,为构建社会主义核心价值体系提供新的载体和动力。

4.3加大窑洞文化传承主体参与力度

从主体参与的角度看,延安窑洞文化精髓主要存在于窑洞居民群体和特定地域的杰出建筑工艺人手里,它的保护与传承需要依靠传承主体的实际参与。从内涵角度看,延安窑洞文化是延安土著居民在长期文化积累和生活创造中凝聚提炼而成的区域文化信仰和价值追求。窑洞文化传承人既是非物质文化遗产的传承人、发展的主体,也是持有者和传播者。他们不仅承载着非物质文化遗产的保护工作,更是构成非物质文化遗产保护中“本原性”延续和发展的重要组成部分。

一个民族的“精神”和“文化素养”需要对传统技艺有一定的了解,这不仅保护了传统制作技艺的本身,同时通过对窑洞文化的整体性保护,对窑洞建筑工艺起到了展示与弘扬的作用。

4.4创新传承形式

除了通过建筑与场馆的形式,从动态的角度看,延安窑洞文化能够通过讲述、演出等形式呈现。通过丰富的想象力,加之与历史的“交谈”,结合窑洞建筑、延安精神、文化艺术等元素,创作窑洞剧场,打造窑洞舞台,实现延安窑洞文化的创新性传承。

五、延安窑洞文化产业开发路径

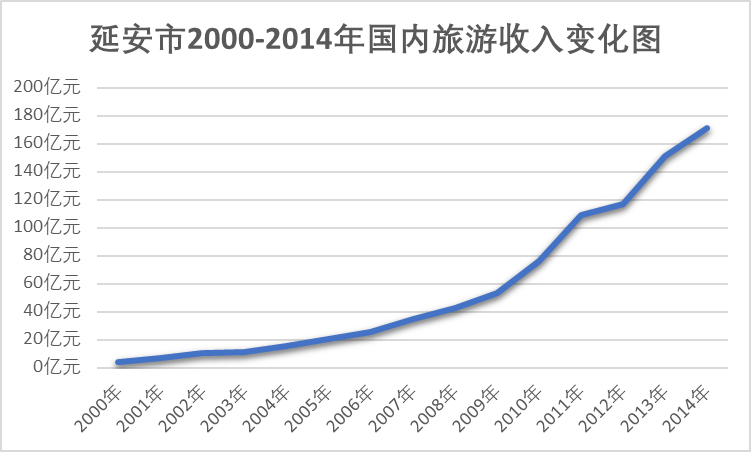

近年来,国内旅游业得到巨大发展,如下两图数据(参考各年份《陕西省统计年鉴》),可以直观地反映出延安市旅游业发展势头迅猛。

图表1 延安市2000-2014年国内旅游人数变化图

图表2 延安市2000-2014年国内旅游收入变化图

将延安窑洞文化依托于旅游业的发展,以可观的旅游经济收入回应村民的经济需求,达到窑洞文化保护传承与促进当地经济发展的目的。

延安窑洞由于文化垂直度较高,单一发展窑洞旅游业难度较大,应同其他旅游项目组合进行推出。考虑到窑洞文化和延安旅游紧密的联系,延安窑洞旅游和其他旅游形式综合包装进行市场促销较为理想。陕北地区可开展的旅游项目较多,如寻根祭祖游、革命圣地游、黄土风情游、黄土地貌游等,和窑洞旅游产业能够产生较高关联度。

除此之外,在知名旅游景区加强窑洞文化旅游的宣传,突出延安窑洞文化的独特性,提高窑洞民居知名度,并通过对窑洞的现代化改造,使之成为陕北旅游发展的另一个亮点,促进旅游的持续繁荣。

在开发陕北黄土高原特色地质地貌旅游的过程中,窑洞文化无疑是很重要的一块,正是有了窑洞文化的衬托,使地质地貌旅游更显得有人性化、有动感、更富有黄土高原特色和深厚的文化底蕴。

延安窑洞文化的旅游开发能够为窑洞土著居民其带来一定的经济效益,提高其生活水平,从而使其转变观念,增强其保护和开发窑洞的意识。同时,在开发过程中对窑洞内部及其周围环境的整治等也都有利于改善居民的生活条件,也会使居民们更加关心和支持窑洞的保护和开发,从而有利于窑洞文化旅游开发的可持续发展。

照此,延安窑洞旅游业发展能够吸引旅游业开发商的投资,在景区内附近进行窑洞民居的建造或者与当地百姓合作进行开发,这样既能为景区增大人流量承受能力,同时也为居民创造更多财富,使窑洞文化得到更好的保护开发。

六、结语

延安窑洞文化的价值是多元化的,这些古朴的带有原始风韵的独特民俗住宅在中国特色社会主义新时代的背景下,将会逐步释放出其具有巨大的旅游市场潜力。做好延安窑洞的保护与开发,合理地保护这一独特的民居形式亦能有效增加当地居民的经济收入,用文化促旅游,以旅游兴经济,从而最终让这一传统居住文化绽放出炫彩夺目的光芒。

随着延安市城镇化进程与当地红色旅游业的发展,延安窑洞文化原有的独特乡村景观逐渐消失,许多窑洞渐渐地被废弃,传统文化受到了严峻的冲击与挑战。基于这样严肃的背景,科学合理的策划定位,归纳本土营造与建设智慧,建立延安红色革命旅游与延安特色窑洞乡土文化相结合、相适应的旅游开发模式,探讨可实施性强的设计方案是当前急迫的现实任务与历史使命,对保护开发延安窑洞文化具有极其积极、重要的意义。

最后,传统窑洞民居建筑作为极其宝贵的历史文化资源不可再生。在社会主义新时代新农村规划建设过程中,应充分认识传统窑洞民居文化资源的历史文化价值,坚持合理保护与开发利用相结合的原则,尊重陕北当地的传统建筑风格和生活习惯,继承特色鲜明的窑洞建筑形式与延安地域文化,并在此基础上进行创新性设计(如开设窑洞宾馆、建设窑洞文化博物馆),从而实现延安窑洞文化特色地区新农村建设的可持续发展。